Из библиотеки Иоанна IV Васильевича Грозного

Из библиотеки Иоанна IV Васильевича Грозного

Разбирая покрывшиеся плесенью фолианты библиотеки Ивана Грозного нам в руки попался хорошо сохранившийся манускрипт «De republica» и «Historiarum» Марка Туллия Цицерона — доселе неизвестный учёным трактат «О государстве» и «Истории» с параллельным переводом известного учёного Максима Грека, под общим названием «Трактат о Свободе ПО и Государственных Принуждениях»; отсканированную первую страницу которого вы можете лицезреть.

Как и положено, сие Уложение заверено государевыми печатями; к сожалению голлограмма пострадала под безжалостным натиском веков.

«О Свободе ПО и Государственных Принуждениях»

Некто изрёк максиму «О четырёх свободах СПО». Она нам не интересна, поскольку её цитируют все ораторы на городских форумах; но главное — её автор забыл об очевидном: что и дающие свободы и получающие их (авторы ПО и пользователи) находятся не в вакууме, а в Государстве, имеющем собственные Правила и Власть Принуждать к их исполнению.

Некто изрёк максиму «О четырёх свободах СПО». Она нам не интересна, поскольку её цитируют все ораторы на городских форумах; но главное — её автор забыл об очевидном: что и дающие свободы и получающие их (авторы ПО и пользователи) находятся не в вакууме, а в Государстве, имеющем собственные Правила и Власть Принуждать к их исполнению.

Цицерон в трактате «О Свободе ПО и Государственных Принуждениях» изрёк maximum maxima:

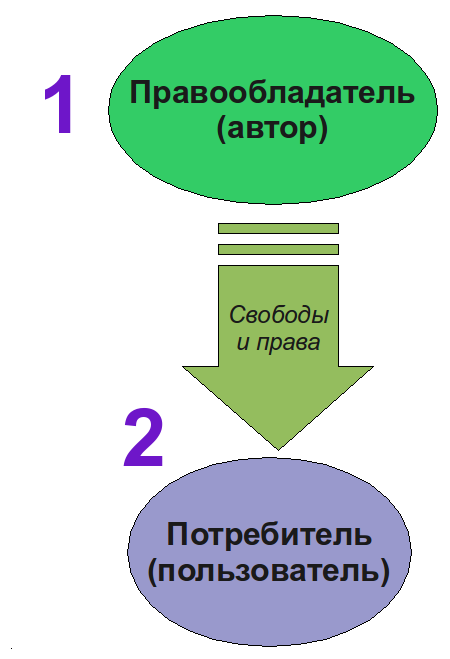

В сделке с СПО участвуют не две стороны, а три: Правообладатель (1), Пользователь (2) и Государство (3); причём, все Свободы лежат в отношениях между первыми и вторыми, а третий имеет свои Правила и механизм Принуждения для их исполнения.

Практика СПО и Государство

Законодательство России стоит выше лицензионных практик.

В своём Законе Государство устанавливает собственные правила игры, и имеет силу принудить к их исполнению. В распоряжении Государства IV часть Гражданского Кодекса, Уголовный Кодекс, множество ПБУ(*) и Инспекторы, имеющие право изымать компьютеры.

На основании этого, в практике СПО формулируется три вопроса:

- применимость лицензий;

- введение ПО в хозяйственный оборот;

- доказательство пользователем законности своих действий.

Причём, эти вопросы совершенно не взаимосвязаны и решаются самостоятельно.

- О применимости свободных лицензий сказано в Письме Минэкономразвития.

- Введение лицензий в хозяйственный оборот регулируется множеством ПБУ.

- Законность своих действий перед представителями компетентных органов пользователи обязаны доказывать сами.

Статья 1250 ГК вводит «презумпцию виновности» пользователя даже при отсутствии вины нарушителя интеллектуальных прав. То есть пользователь должен доказать в момент проверки, что он не вор.

Статья 1252 ГК освобождает правообладателя от обязанности доказывать размер причинённых ему убытков.

Статьи 1235 и 1286 ГК обязуют заключать «лицензионный договор» на софт в письменной форме, ПБУ требуют его ставить «на баланс», а Судебная система, с помощью 146 статьи УК приступила к выдаче реальных сроков в колониях строгого режима «за несоблюдение» (**).

Выводы?

А выводы получаются неоднозначными.

Для некоторых предприятий проще и дешевле (во всех смыслах) приобретать ПО у производителя; причём вид лицензии (свободная или не свободная) значения не имеют.

Для других — обучать своих юристов, чтобы они могли отклонить претензии контролёров в момент инспекции.

(*) ПБУ — Положение о бухгалтерском учёте.

(**) cnews.ru.

You are not authorised to post comments.